ラーメン屋3Dモデル 初心者向け制作のコツ

>>AIラーメン『拉武』(らぶ)プレOPEN!(cluster)

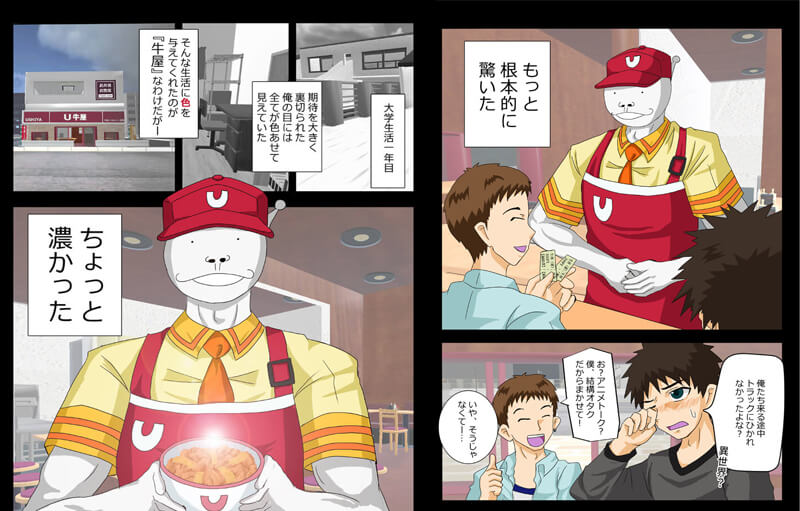

「AIラーメン拉武」とは?異色のラーメン漫画がメタバースに進出!

『AIラーメン拉武(らぶ)』は、現在制作中のオリジナルWeb漫画。想像の斜め上を行く展開が満載の、今までに見たことのないラーメン漫画です。公開に先駆け、物語の舞台となるラーメン店「拉武」の店舗を、メタバースプラットフォーム「cluster(クラスター)」内に3Dで再現しました。カウンター席や厨房など、店内の空間を細部まで再現し、漫画の世界に入り込んだかのような没入体験が可能に!この記事では、その裏側や3Dモデル制作の工夫、そしてメタバース空間の楽しみ方についてご紹介していきます。

ラーメン屋がメタバースに?clusterで完全再現された日常の世界

メタバースと聞くと、バーチャルライブやイベントスペース、アバター同士の交流ができる広場をイメージする人も多いかもしれません。そんな中、「ラーメン屋の店舗を丸ごと3Dで再現する」という、ちょっと変わったチャレンジが始まりました。

再現されたのは、漫画『AIラーメン拉武』に登場するラーメン店「拉武」。使用したのは、誰でも手軽に3Dワールドを公開できるプラットフォーム「cluster(クラスター)」です。cluster内では、アバターを操作して実際に店内に入り、席に座ったり、厨房を覗いたり、ぐるりと歩き回ることができます。建物の外観はもちろん、カウンターや椅子の配置、厨房の寸法感まで、リアルなラーメン屋を意識して作り込みました。細部まで緻密に作り込まれた高精度モデルではありませんが、その『ざっくりとしたリアルさ”』そが、空間としての「温度」を感じさせるポイントになっています。

漫画の中の世界に実際に足を踏み入れる」そんな体験を、誰でも無料で味わえるのがメタバースの面白さ。スマホやPCがあればすぐに訪問できるこのワールドは、創作のインスピレーション源としても、ちょっとした『非日常の散歩先』としてもおすすめです。

カウンター席から厨房まで。店舗の内装を3Dで作ってみた!

「リアルな店舗を3Dで再現する」と聞くと、難しそうな印象を受けるかもしれません。でも今回のラーメン屋の店舗は、あくまで“ざっくりとリアルに見えること”を重視して制作しました。細部の造形にこだわるというより、空間としての雰囲気や「ありそう感」を大切にしたのです。

制作はあくまで独学で学んだ範囲でできる範囲の表現です。設計図があるわけでもなく、「ラーメン屋ってこういう作りだよね」という記憶と想像を頼りに、客席のレイアウトから厨房の裏動線まで、自分なりに空間を組み立てていきました。カウンター席は、来訪者が実際に座って周囲を見回せるように配置。厨房は、調理する側の視点も体験できるように、あえて広めに作ってあります。

壁の位置や寸法に多少のご愛嬌はありますが、それが逆に「使いやすさ」や「改造のしやすさ」につながっています。このようなラフな3Dモデルは、「3D制作会社に依頼するのはハードルが高いけど、自分の世界観をカタチにしたい」という人にとって、ちょうどよい選択肢になり得るのではないでしょうか。

3Dモデル初心者でもここまでできた!制作の舞台裏を紹介

ラーメン屋の3D店舗を制作したのは、プロの3Dデザイナーではなく、完全に独学でモデリングを学んだ初心者の私です。とはいえ、「空間として見られるカタチ」に仕上げるまでには、いろいろな工夫や発見がありました。

最初の課題は、「そもそもどこから作ればいいのか分からない」こと。最初は無料の3D制作ツールBlenderを使って、テーブル1つ、壁1枚と、文字通りパーツ単位ラーメン屋っぽいものを組み立てていく感覚でした。実店舗の写真やフロアレイアウトを参考にしつつも、正確に再現することより、「空間としてリアリティが感じられるか」「アバターで歩き回ったときにストレスがないか」を優先。

また、clusterのワールドに配置してから気づく点も多く、実際にアバターで店内を歩いて確認しながら、何度も微調整を重ねました。ライトの色を変えるだけで店内の雰囲気がガラリと変わったり、椅子の高さを少し変えるだけで座ったときのリアリティが増したり、と細かいけれど、面白い発見の連続でした。

「3Dは難しそう」と思っていた自分でも、「とにかく作ってみる」を繰り返すことで、形にするところまで辿り着けました。完成度はプロレベルではなくても、「世界観を伝えるには十分」と思える仕上がりになったと感じています。

高精度じゃなくてもいい。予算を抑えて「雰囲気」を形にする方法

「3Dモデルは高額で、専門の制作会社に依頼しないと無理」と思っている方は少なくないかもしれません。でも、伝えたいのが雰囲気や空気感であれば、そこまでの精度や予算は必要ないこともあります。

たとえば今回のラーメン屋の店舗は、細かい質感表現やリアルな物理演算といった「プロクオリティ」の要素は一切ありません。それでも、カウンターの配置、厨房との距離感、座ったときに見える視界─、そういった基本的な要素を押さえるだけで、「あ、ラーメン屋っぽい!」という印象を与えることができます。言ってしまえば、「完璧な建築模型」よりも「ちょっと雑だけど伝わるミニチュア」のようなイメージ。模型の精度が100点でなくても、見る人が想像力を働かせて補ってくれるのです。

もちろん、素材はフリーの3Dアセットを活用したり、自作するにしてもシンプルな形状に絞ることで、制作の手間もコストも大きく下げられます。こだわりすぎず、でも要点を押さえる、それが、限られた予算で最大限の『伝わる空間』をつくるポイントです。「高精度でなくても伝わる」という前提に立つと、空間づくりはグッと身近になります。「とりあえず作ってみたいけど、予算も技術もない」と感じている人にこそ、こうした『雰囲気特化型3Dモデル』の価値を知ってほしいと思います。

ちなみに店舗の素材は、以前『牛丼屋』の店舗を作成した時のパーツをいくつか使用したので、設計+ラフ+モデリング+クラスター公開までにかかった時間は半日ほどです。このスピード感も『雰囲気特化型3Dモデル』のメリットですね。

clusterでどう使える?背景素材としてのメタバースワールド活用術

3Dモデルのワールドを作ったら終わり・・・ではありません。むしろ、その先にこそ活用のチャンスがあります。今回のラーメン店ワールドは、漫画の「背景素材」として使う予定です。PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTで一から描くのは手間がかかりますが、clusterワールドにカメラを置いて好きな角度からスクショを撮ることで、リアルな背景素材として活用できます。椅子やカウンターの配置、奥行き、影の落ち方まで“実在感”をもったまま取り込めるのが魅力です。

また、創作チームとの打ち合わせや、プロジェクトの共有用にも最適です。「こういう空間を想定している」と、実際に歩ける3D空間で説明できるのは、言葉や資料では伝えきれない『空気感』を共有する上で強力な手段になります。もちろんclusterなので、イベントの舞台やちょっとした展示スペースとしても活用可能。背景だけでなく、「訪れてもらえる世界」としての役割も持てるのがメタバースの面白いところです。

「背景=平面の絵」という常識を少し壊して、立体的で可変性のある『背景空間』としてclusterワールドを活用してみる。そんな柔軟な使い方が、これからの創作に新しい風を吹き込んでくれるかもしれません。

「漫画の世界を歩ける」体験を、メタバースが叶える!

創作活動の世界では、物語を『視覚化』することが重要な要素となりますが、メタバースを使うことでその視覚化が一歩進んで、実際に「体験」できるようになるのです。これが、clusterなどのメタバースが提供する真の魅力だと感じています。

例えば、今までなら漫画やアニメの中でしか見たことのない「ラーメン店の空間」を、実際に歩いたり、座ったりすることができます。『AIラーメン拉武』の店舗モデルでは、読者やファンが自分のペースで店内を探索できるようにしており、これまでの「絵や映像で見るだけ」ではない、新たな楽しみ方を提供しています。

また、メタバース上では、物語の中で描かれる「キャラクターが実際にいるように感じる」演出も可能です。自分が物語の登場人物になりきって、空間を歩くことができるため、視覚的にその世界をより深く理解できると同時に、ストーリーが身近に感じられるようになります。「ただの背景」ではなく、その背景に「入ってみる」という体験ができることこそが、メタバースの最大の魅力だと言えます。

特に漫画の世界では、その空間が持つ「独特の雰囲気」や「細部のディテール」が重要ですが、メタバースではそれらを直感的に感じ取り、没入感を高めることができます。これからも、こうした「歩ける世界」や「触れる物語」を提供するメタバース空間は、漫画や創作活動の可能性を広げてくれるでしょう。漫画のファンにとっては、自分が物語に入り込めるような体験こそが、次の大きな楽しみとなるかもしれません。

まずは身近な建物から!広がる3Dワールド制作の可能性

「メタバース」と聞くと、SFのような壮大な世界観や、複雑なプログラミング・高精度な3Dモデルを思い浮かべる方も多いかもしれません。でも実際にワールドを作ってみて感じたのは、「リアルすぎなくても、そこに雰囲気があれば、ちゃんと人は想像しながら楽しんでくれる」ということです。

たとえば近所の定食屋さんや、学生時代によく通ったコンビニ、あるいは実家のリビングでもいいです。誰かにとって身近で懐かしい、そんな空間を3Dで再現してみるだけで、それは立派なメタバース体験になります。漫画や創作の背景素材として使えるのはもちろん、「こんな世界を描きたい」と思い描くビジョンを、他人と共有する手段にもなります。

最初から完成度を求めなくても大丈夫。ざっくりとでも、自分の中にある「空間の記憶」を形にすることで、3Dワールド制作の面白さや可能性がきっと見えてくるはずです。あなたの「身近な世界」も、誰かにとってはワクワクする異世界かもしれません。

著者情報

ペンネーム:たけだおうし

職業:CADオペレーター(見習い)・Webまわり・広報担当

職歴:牛丼屋の正社員→広告会社→Webコンサル会社→外構・庭(土地空間)設計施工会社

>>詳細はこちら

次の話を読む

↓↓↓